Un artículo-tipo que aparece de vez en cuando en los sectores menos ilustrados y más feos del periodismo cultural, es aquel en el que se le reprocha a la ciencia ficción su incapacidad para la predicción exacta del presente en general y la cacharrería tecnológica que esté de moda en ese momento, en particular. “NOOOOOO, SO BURROOOOOOOOOOS”, me indignaba yo interiormente cuando leía en algún artículo la típica parida sobre los móviles en Neuromante, “la sagrada misión de la ciencia ficción es especular sobre el futuro a partir del presente, explorar la forma en que la tecnología influye en la sociedad y, A PARTIR DE TODO ELLO, REDEFINIR LA SITUACIÓN DEL SER HUMANO RESPECTO AL MUNDO” (en realidad estaba dando voces en la sala de espera del psiquiatra). Sin embargo, lo contrario también me parecía un poco trampa, es decir, no me resulta especialmente valioso que una novela de cf acertara en un detalle tecnológico u otro si luego el conjunto no estaba a la altura, literariamente hablando, o no cumplía los preceptos de la sagrada misión antes voceada, lo que no valía en una dirección no podía valer en la otra. Pero hete aquí que cayendo en una de mis innumerables contradicciones (o no teniendo nada mejor con lo que arrancar la reseña) he escogido Islas en la red para este clásico polvoriento porque lo acertó TODO sin que nos diéramos cuenta cuando la leímos en su día, aunque, y esto es, creo, clave de su caída en el semiolvido, sacrificaba parte de lo artístico (o literario) por el camino.

Un artículo-tipo que aparece de vez en cuando en los sectores menos ilustrados y más feos del periodismo cultural, es aquel en el que se le reprocha a la ciencia ficción su incapacidad para la predicción exacta del presente en general y la cacharrería tecnológica que esté de moda en ese momento, en particular. “NOOOOOO, SO BURROOOOOOOOOOS”, me indignaba yo interiormente cuando leía en algún artículo la típica parida sobre los móviles en Neuromante, “la sagrada misión de la ciencia ficción es especular sobre el futuro a partir del presente, explorar la forma en que la tecnología influye en la sociedad y, A PARTIR DE TODO ELLO, REDEFINIR LA SITUACIÓN DEL SER HUMANO RESPECTO AL MUNDO” (en realidad estaba dando voces en la sala de espera del psiquiatra). Sin embargo, lo contrario también me parecía un poco trampa, es decir, no me resulta especialmente valioso que una novela de cf acertara en un detalle tecnológico u otro si luego el conjunto no estaba a la altura, literariamente hablando, o no cumplía los preceptos de la sagrada misión antes voceada, lo que no valía en una dirección no podía valer en la otra. Pero hete aquí que cayendo en una de mis innumerables contradicciones (o no teniendo nada mejor con lo que arrancar la reseña) he escogido Islas en la red para este clásico polvoriento porque lo acertó TODO sin que nos diéramos cuenta cuando la leímos en su día, aunque, y esto es, creo, clave de su caída en el semiolvido, sacrificaba parte de lo artístico (o literario) por el camino.

Archivo de la etiqueta: Neuromante

The Star Virus, de Barrington J. Bayley / The Centauri Device, de M. John Harrison

Hola. Un pequeño aviso antes de que sigan adelante y, es que, como suelo hacer, en estas dos reseñas destripo argumentos y finales sin conmiseración ninguna. Ocurre que al analizar según que obras me resulta inevitable hablar de algo tan importante como son las resoluciones, las mías suelen ser reseñas para leer después de. Así que si están especialmente interesados, lean las novelas y vuelvan luego. En caso contrario, si no tienen miedo a nada, ¡al lío!

En muchas ocasiones uno descubre obras interesantes y relegadas al olvido por el paso del tiempo un poco por casualidad, por una mención de pasada en un artículo o como resultado de alguna oscura referencia. Es el caso de las dos novelas que nos ocupan hoy, a las que llegué copiando de la Wikipedia durante el proceso de documentación para la reseña del ciclo Viriconium de M. John Harrison: The Star Virus, de Barrington J. Barley y The Centauri Device, del propio Harrison. Dos obras que habrían influido de forma decisiva en la space opera británica de los ochenta en general y la saga de la Cultura de Iain M. Banks en particular, origen del renacer del subgénero escapista por excelencia, usualmente despreciado por los teóricos más rigurosos de la ciencia ficción, pero que, como muchas manifestaciones de la cultura friki, ha logrado alcanzar la normalización. Es decir, no la popularidad, que ya había logrado gracias al cine, sino que se ha convertido en un relato con sus códigos y tropos particulares, muy definidos por la tradición, pero lo suficientemente elástico como para albergar las inquietudes y necesidades narrativas de todo tipo de escritores y lectores, no sólo la de señores mayores con gruesas gafas de pasta negra que fuman en pipa.

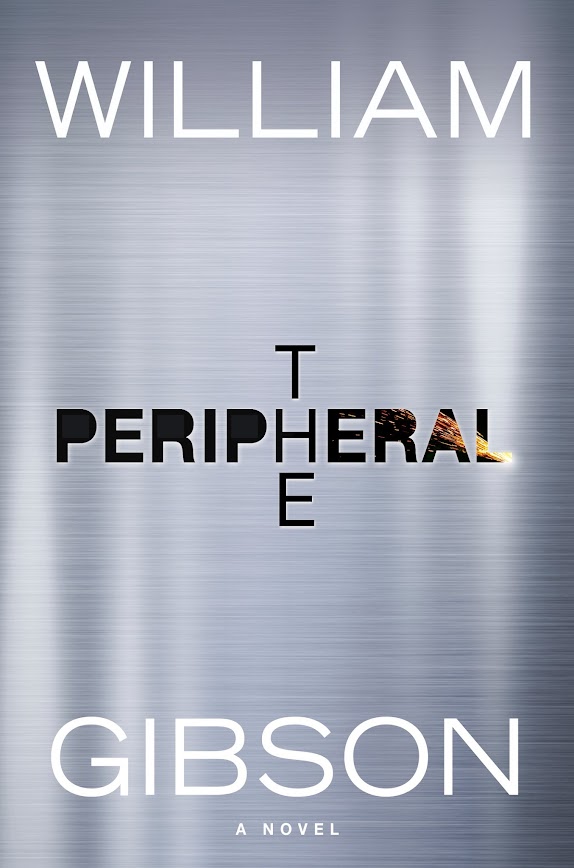

The Peripheral, de William Gibson

Como todo lector de bien, cuando supe que The Peripheral, la última novela de William Gibson, estaría ambientada en el FUTURO se me subió el hype por las nubes, babeando como un perro de Pavlov ante la palabrita mágica de marras. Resultaba además una decisión intrigante, si Gibson había abandonado la ciencia ficción en Mundo espejo porque ya resultaba innecesaria para analizar un mundo que ya parecía de cf, ¿qué le empujaba a especular sobre el futuro de nuevo? Pero sobre todo, lo que más me intrigaba era si Gibson recuperaría algo del crédito perdido con las dos últimas novelas del ciclo de Blue Ant. Confieso que, como persona que aún no se ha repuesto de la lectura de Neuromante hace ya más de veinticinco años, deseaba que así fuera. Lamentablemente, Gibson ha regresado al género con sus defectos y virtudes fuertemente acentuados y los últimos no han podido hacer que olvidara los primeros.

Como todo lector de bien, cuando supe que The Peripheral, la última novela de William Gibson, estaría ambientada en el FUTURO se me subió el hype por las nubes, babeando como un perro de Pavlov ante la palabrita mágica de marras. Resultaba además una decisión intrigante, si Gibson había abandonado la ciencia ficción en Mundo espejo porque ya resultaba innecesaria para analizar un mundo que ya parecía de cf, ¿qué le empujaba a especular sobre el futuro de nuevo? Pero sobre todo, lo que más me intrigaba era si Gibson recuperaría algo del crédito perdido con las dos últimas novelas del ciclo de Blue Ant. Confieso que, como persona que aún no se ha repuesto de la lectura de Neuromante hace ya más de veinticinco años, deseaba que así fuera. Lamentablemente, Gibson ha regresado al género con sus defectos y virtudes fuertemente acentuados y los últimos no han podido hacer que olvidara los primeros.

Mundo espejo, de William Gibson

Seguimos recuperando más reseñas “from the vaults”.

Hace mucho tiempo atravesé una época en la que, cuando veía una nueva novela de William Gibson en la librería, sabía que debería posponer todos mis planes para esa tarde. Trastorno mental que comenzó desde el mismo momento en el que me leí Neuromante de una sentada a lo largo de una tarde de domingo, después de adquirirla cegado por la ditirámbica crítica y posterior entrevista que Jacinto Antón le realizó al ídolo en El País. Por cierto, que grande Jacinto Antón, no sólo me descubrió a Gibson sino también a Gene Wolfe. Por no hablar de sus maravillosos artículos sobre arqueología o viajes decimonónicos.

El caso es que cuando cerré la novela, fue como si cayese desde el borde de un mundo que realmente existía, las neuronas felizmente intoxicadas por esa prosa de alta densidad poética en la que la acumulación de detalles te sumergía en un futuro naufragado donde la naturaleza había sido sustituida por una tecnología que, en las manos de Gibson, se convertía en algo mágico y misterioso. Luego vinieron las secuelas, perfeccionamiento y pulido de los conceptos manejados en Neuromante; Conde Cero, leída de una sentada durante toda una noche, hasta el amanecer. Y Quemando cromo y Mona Lisa acelerada, que adquirí yendo con la idea de comprar una entrada para los Buzzcocks. En fin, que se estarán explicando ustedes muchas cosas…

William Gibson según Rodrigo Fresán

Mejor que te lo cuenten por encima es oírlo directamente, así que aquí está el vídeo de la entrevista de Rodrigo Fresán a William Gibson durante la Gutun Zuria de este año.

Gibson habla un inglés relativamente diáfano y se expresa con mucha lentitud, pensando cada palabra y midiendo sus expresiones como si tuviera entre sus labios un pie de rey. A poco inglés que sepan, no ofrece demasiadas complicaciones si no disponen de traducción simultánea (o, en este caso, de subtítulos en castellano).

(Nota: la conversación comienza en el minuto 24. Antes el periodista Philip Gourevitch, que no pudo llegar el día anterior por problemas en conexiones entre vuelos, relata un par de historias sobre su experiencia en Ruanda y cómo los secretos y las mentiras ayudan a sobrevivir a algo tan brutal como el genocidio).

William Gibson en Bilbao (y nueva jornada de la TerBi)

Hacía mucho que no leía a William Gibson. Después de la primera trilogía cyberpunk y de sus geniales relatos de Quemando cromo, no le pillé el gusto a Luz Virtual, lo abandoné… y casi hasta hoy. Digo casi porque hace unos años leí su ucronía steampunk escrita a cuatro manos con Bruce Sterling: La máquina diferencial. Una novela tan deslabazada como erudita especialmente indicada para interesados en la ciencia, la sociedad y la economía del siglo XIX.

El hecho es que hace unas semanas, Jacinto Antón entrevistó a Gibson para El País y me despertó las ganas por volver a leerlo. Tenía por aquí Mundo espejo, la última novela de Gibson traducida por Minotauro y primera de una nueva “serie” formada por País de espías e Historia cero. Como espero contar por aquí, me ha dejado un agradable sabor de boca. Con sus pequeñas taras, es un thriller que se mueve en los intersticios de la sociedad de consumo en los momentos previos a la gran crisis económica de los últimos años. Y, lo que resulta todavía más interesante, describe el motor de la internet 2.0 cuando esta apenas estaba empezando a moverse.

El hacker y las hormigas, de Rudy Rucker

Hay un pacto inquebrantable que el autor ha de cumplir con el lector si realmente quiere que éste lea su obra: ha de contar algo que le interese. «Sí, claro —os diréis—, si es así de fácil, ¿por qué no te pones a escribir tú una novela, so listillo?» Porque estoy hablando de un pacto, no de una regla escrita, y cumplirlo, en ocasiones, requiere plasmar en el mecanoscrito una curiosa combinación de talento, temática, tono e incluso, en ocasiones, de encontrar el momento adecuado para que vea la luz. Nada de esto resulta fácil, como cualquier escritor podrá confirmar. A Dick le costó ser leído en los años cincuenta y sesenta; en los setenta empezó a ser adorado; pocos leen a Disch, y sin embargo es un autor eternamente reivindicado. Y por otra parte, tampoco es necesario cumplir con alguna de estas virtudes para ser un best-seller…

«Ya está; otro que pone a parir El código Da Vinci simplemente porque vende a espuertas»… pues no os hacéis ni una remota idea de lo que me costó acabarlo –lo llegué a empezar en tres ocasiones; su ramplonería me provocaba arcadas–, pero le reconozco el don de la oportunidad y la picardía para pulsar temáticas atractivas en el momento de la publicación –sean éstas coyunturales o no, eso ya es otro cantar–. Ojalá tuviera esa perspicacia, a falta de talento artístico, para pergeñar una novela conspiranoica que me permitiese cancelar la hipoteca.

Cismatrix, de Bruce Sterling

Si algo ha perjudicado al cyberpunk en su toma de contacto con el lector español es que, en general, es un subgénero que hemos conocido de oídas o por su pálido reflejo, meramente estético y superficial, en otros campos de la cultura popular como el cine, la música o la animación japonesa. Problema agudizado por el efecto distorsionador de muchas obras tardías o derivativas, explotación comercial de un subgénero cuyos fundadores habían abandonado ya. Hasta que al final se ha tomado la parte por el todo, es decir, Neuromante y todo lo que vino después, como plantilla de una corriente más diversa de lo en un principio podría parecer. Que obras claves del movimiento permanezcan aún inéditas contribuye a crear esta deformada imagen popular del cyberpunk como una enorme urbe decadente donde personajes marginales se ven envueltos en confusas tramas construidas a base de los peores clichés del género negro, abundante quincallería tecnológica y virtual, capitalismo extremo y un corto y aburrido etcétera. Paradigma de esta situación lo tenemos en el retraso de veinte años con que nos llega por fin Cismatrix, obra emblemática del subgénero, la seminal y ambiciosísima space opera de Bruce Sterling cuya onda expansiva aún se puede sentir en la ciencia ficción moderna (sobre todo en la nueva space opera británica desde Alastair Reynolds hasta Charles Stross). La obra que atestigua que el cyberpunk era mucho más que estética vacua, el cyberpunk era una actitud, una literatura reflejo del mundo, de los temores, ansiedades y deseos de su época que todavía es un poco la nuestra.