Seguí con mucho interés la lista de recomendaciones de compra de segunda mano que los compañeros fueron dejando este año en C con motivo del Día del Libro. La mayoría de mi biblioteca, cuyo contenido numérico se mide en cuatro cifras, procede de ese mercado. A poco que se piense, y más allá del posible ahorro económico, esta circunstancia es, hasta cierto punto, lógica. O lo era antes de la devoción por la novedad y el actual desaprecio por el pasado. Cuando te aficionas a la lectura, sobre todo en un género como el de la ciencia ficción, lo razonable es mirar hacia el inmenso océano de obras anteriores ya reconocidas y no hacia la incógnita que supone lo nuevo, un melón aún sin abrir. Para lo reciente uno ha de agarrarse a las opiniones cercanas, sujetas a particularidades, y también a la crítica, presuntamente objetiva pero siempre bajo sospecha. Sin embargo, los libros con décadas a sus espaldas no sirven a necesidades de venta y ya han acumulado el suficiente respaldo o rechazo como para que la elección sea bastante segura. En resumen, si quiero pescar lo que me gusta, el mejor caladero está en el pasado, y se da la triste circunstancia de que gran parte de ese tipo de material está descatalogado, por lo que su búsqueda conduce siempre al mercado de segunda mano.

Seguí con mucho interés la lista de recomendaciones de compra de segunda mano que los compañeros fueron dejando este año en C con motivo del Día del Libro. La mayoría de mi biblioteca, cuyo contenido numérico se mide en cuatro cifras, procede de ese mercado. A poco que se piense, y más allá del posible ahorro económico, esta circunstancia es, hasta cierto punto, lógica. O lo era antes de la devoción por la novedad y el actual desaprecio por el pasado. Cuando te aficionas a la lectura, sobre todo en un género como el de la ciencia ficción, lo razonable es mirar hacia el inmenso océano de obras anteriores ya reconocidas y no hacia la incógnita que supone lo nuevo, un melón aún sin abrir. Para lo reciente uno ha de agarrarse a las opiniones cercanas, sujetas a particularidades, y también a la crítica, presuntamente objetiva pero siempre bajo sospecha. Sin embargo, los libros con décadas a sus espaldas no sirven a necesidades de venta y ya han acumulado el suficiente respaldo o rechazo como para que la elección sea bastante segura. En resumen, si quiero pescar lo que me gusta, el mejor caladero está en el pasado, y se da la triste circunstancia de que gran parte de ese tipo de material está descatalogado, por lo que su búsqueda conduce siempre al mercado de segunda mano.

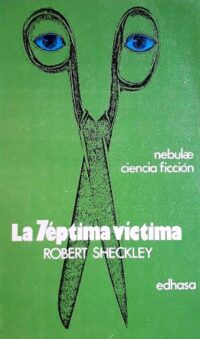

He de añadir que la propia busca de antiguallas es una actividad que siempre he considerado como un valor intrínseco –que no añadido– del libro físico. El medio digital sólo puede darte eso en forma de sucedáneo. Mis libros me proporcionan placer no sólo por su contenido, sino también por lo que ha rodeado la adquisición de cada uno de ellos, a cuyo precio incluyo el disfrute de todo lo aparejado a su encuentro. Cuando los miro en las estanterías tengo también presentes, además de su medida narrativa, todos esos domingos recorriendo el rastro madrileño y los rastrillos de otras geografías: los sábados de la Cuesta de Moyano y las librerías de viejo, el mercadillo de Puertollano, la Feria de ocasión de Logroño, las tiendas del centro de A Coruña o las librerías de Urueña. Allá donde voy siempre hay libros (o cómics), y mi encuentro con ellos es parte del viaje. Admito que también me he dejado arrastrar por estos tiempos, y desde hace pocos años, aunque no sea lo mismo, huelgo las tardes buscando en las aplicaciones de compraventa on line. Así que, entre unas cosas y otras, algo de experiencia he ido acumulando, lo cual me da, incluso, para ofrecer consejos.