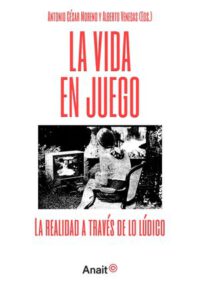

Soy un usuario de videojuegos tirando a vulgar. Aunque tuve mi tiempo de fan de la estrategia por turnos, los juegos de dios, las aventuras gráficas más allá de Lucasfilm y los RPGs (en PC; en 8 bits le daba a todo lo que hubiera), desde que hace 2 décadas aterricé en las consolas sobre todo me dio por la acción, las videoaventuras y, en la (pen)última generación, los mundos abiertos. Sin embargo, a raíz de escuchar podcasts sobre la materia, se ha despertado mi interés por otro tipo de producciones que promueven una experiencia diferente. No voy a ponerme estupendo y confesar que paso mis noches con un juego que me introduce en las carnes de un armenio que padece el genocidio a manos de los turcos. O que he visto la luz a través del simulador de conducción de Greyhound y hago trayectos de ocho horas entre Albuquerque y Phoenix, primero por la i40 y después por la I17. Pero en los últimos tiempos me estoy acercando a títulos que hace una década ni me hubiera planteado probar, exactamente por lo mismo que me llaman la atención ahora: tocan una serie de problemáticas que, a través de sus mecánicas o su narración, invitan a observar bajo una nueva mirada. Esa misma curiosidad está detrás de mi lectura de La vida en juego, un libro editado por Antonio César Moreno y Alberto Venegas para AnaitGames.

Soy un usuario de videojuegos tirando a vulgar. Aunque tuve mi tiempo de fan de la estrategia por turnos, los juegos de dios, las aventuras gráficas más allá de Lucasfilm y los RPGs (en PC; en 8 bits le daba a todo lo que hubiera), desde que hace 2 décadas aterricé en las consolas sobre todo me dio por la acción, las videoaventuras y, en la (pen)última generación, los mundos abiertos. Sin embargo, a raíz de escuchar podcasts sobre la materia, se ha despertado mi interés por otro tipo de producciones que promueven una experiencia diferente. No voy a ponerme estupendo y confesar que paso mis noches con un juego que me introduce en las carnes de un armenio que padece el genocidio a manos de los turcos. O que he visto la luz a través del simulador de conducción de Greyhound y hago trayectos de ocho horas entre Albuquerque y Phoenix, primero por la i40 y después por la I17. Pero en los últimos tiempos me estoy acercando a títulos que hace una década ni me hubiera planteado probar, exactamente por lo mismo que me llaman la atención ahora: tocan una serie de problemáticas que, a través de sus mecánicas o su narración, invitan a observar bajo una nueva mirada. Esa misma curiosidad está detrás de mi lectura de La vida en juego, un libro editado por Antonio César Moreno y Alberto Venegas para AnaitGames.

Moreno y Venegas se sirven del primer artículo, “Teorías y práctica de los juegos expresivos”, de Sébastian Genvo, para marcar el paso. No porque su propuesta vaya a estar detrás de cada uno de la docena y media de ensayos seleccionados para figurar en el libro, ni mucho menos, pero sí como idea fuerza destinada a resonar de una u otra forma en la mayoría. Frente a un mercado dominado por productos sostenidos sobre la acción, la conquista, la superación de retos a través de la violencia y/o la acumulación de recursos, Genvo sugiere abarcar otro tipo de creaciones que

proponen ponerse en el lugar de otros para explorar cuestiones sociales, culturales, psicológicas… al tiempo que permiten experimentar los dilemas, las elecciones y las consecuencias derivadas de esas situaciones.

Este concepto de videojuego expresivo se elabora gracias a una serie de títulos que afianzan y ahondan en lo que Genvo entiende por él. Sin negar otras interpretaciones, en la creación y el análisis invita a abrir el foco hacia cómo nos tocan emocionalmente mientras “nos hacen pensar en nosotros mismos, en los demás, en el mundo que nos rodea”. No limitarse a un entorno donde el papel activo del jugador está en las mecánicas mientras en la recepción queda arrinconado a un rol más pasivo, demasiadas veces mediante una serie de estímulos de una diversidad limitada. Este trampolín es desde donde Moreno y Venegas impulsan al lector hacia la riqueza del medio.