Como ya comentaba hace unas semanas, siento un creciente desapego por mi colección de viejunidades de cf por tener el sencillo problema de resultar ilegibles. Es natural, por supuesto, que haya libros que se salven de la quema por razones prácticas o sentimentales. Nueva Dimensión y el resto de antologías, por supuesto. Ultramar, que compraba ilusionado en los quioscos de mi barrio. La segunda Nebulae y Super Ficción de Martínez Roca eran las otras colecciones cuyo precio se podía permitir de vez en cuando mi paga quincenal de adolescente. Pero es esta última la que conservo con mayor cariño, pese a sus muchos defectos: traducciones deficientes, textos mutilados, la presencia de algunos títulos apestosos…

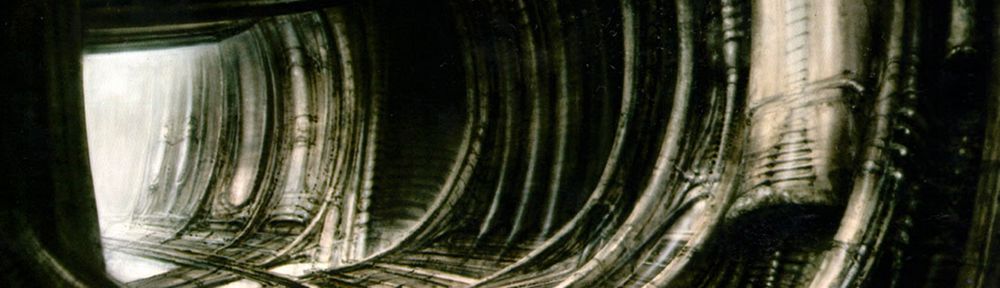

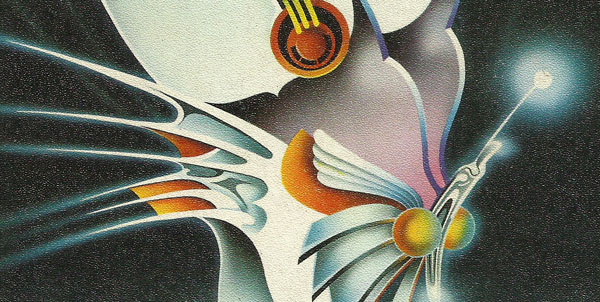

Tardé algún tiempo en darme cuenta de la razón. Y resultó ser tan simplona como que me gustaba su apariencia. Ese negro mate, la tipografía de palo grueso chocante, y las imágenes extrañas, coloridas de aerógrafo, de un peculiar estilo que yo calificaría como «minimalismo futurista naif», que firmó Horacio Salinas Blanch.

No digo en absoluto que fuera mejor que los grandes portadistas de la época (Garcés, Chichoni, Aguilera…), pero todos los demás han sido ampliamente reconocidos, mientras que el trabajo de Salinas Blanch me da la impresión de que sólo ha cobrado su verdadera importancia, sólo ha realzado su estrafalario encanto, con el paso de los años. En una ocasión pensé incluso en buscar algún original suyo, por si estuviera al alcance limitado de mi bolsillo; no lo había, ni tampoco prácticamente ninguna información, salvo que nació en 1954 (es decir, era muy joven cuando empezó con estas portadas: la primera es de 1976, las anteriores de la colección son de David Pelham, compradas a Penguin), apenas hizo algunas otras ilustraciones para Argos Vergara, y no hay ni rastro de él.