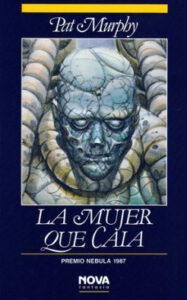

Pat Murphy cuenta con dos novelas traducidas. La menos conocida, La ciudad, poco después (EDAF), ya fue rescatada por Alfonso García en el Clásico o polvoriento hace tres años. La otra debiera tener más nombre; se hizo con el premio Nebula de 1987 por delante de títulos y autores entonces más afamados (Gene Wolfe, David Brin), y fue publicada en una editorial con mayor visibilidad, Ediciones B. Sin embargo, su condición de novela de fantasía contemporánea, unido al inexorable paso del tiempo y que su autora no terminara de ratificar las buenas sensaciones de ambos títulos, hizo que cayera en un olvido del que no ha sido rescatado. Y es una pena. Nos encontramos ante una narración bien urdida, de esas que no te cambia la vida ni todas esas chorradas manidas propias de un blurb cantamañanas, pero deja satisfecho. Además lo consigue desde una serie de temas actuales cuya aceptación por los escritores de la SFWA de hace 35 años demuestra unas sensibilidades que suelen ponerse en entredicho con demasiada alegría.

Pat Murphy cuenta con dos novelas traducidas. La menos conocida, La ciudad, poco después (EDAF), ya fue rescatada por Alfonso García en el Clásico o polvoriento hace tres años. La otra debiera tener más nombre; se hizo con el premio Nebula de 1987 por delante de títulos y autores entonces más afamados (Gene Wolfe, David Brin), y fue publicada en una editorial con mayor visibilidad, Ediciones B. Sin embargo, su condición de novela de fantasía contemporánea, unido al inexorable paso del tiempo y que su autora no terminara de ratificar las buenas sensaciones de ambos títulos, hizo que cayera en un olvido del que no ha sido rescatado. Y es una pena. Nos encontramos ante una narración bien urdida, de esas que no te cambia la vida ni todas esas chorradas manidas propias de un blurb cantamañanas, pero deja satisfecho. Además lo consigue desde una serie de temas actuales cuya aceptación por los escritores de la SFWA de hace 35 años demuestra unas sensibilidades que suelen ponerse en entredicho con demasiada alegría.

La mujer que caía relata el reencuentro entre una madre y su hija después de tres lustros. Tras la muerte de su padre, Diane viaja hasta la excavación en la península del Yucatán donde trabaja su madre, Elizabeth. Allí se ponen de manifiesto los diferentes traumas larvados en su relación. Los de Diane son más previsibles; fundamentalmente el abandono materno cuando apenas era una niña y la incomprensión ante el tiempo transcurrido sin contacto. Los de Elizabeth resultan menos evidentes y se exponen a medida que Murphy, a machacamartillo, los revela en una serie de capítulos que dejan al aire su largo camino hasta convertirse en una experta en la cultura Maya. Unos son bastante comunes y entroncan con cómo una multitud de madres sacrifican sus carreras profesionales para verse atrapadas en una crianza que no deseaban. Otros tienen que ver con la faceta sobrenatural del argumento: su poder para observar a su alrededor personas del pasado. Una serie de espectros íntimamente relacionados con los suyos.