Sí, en 1986 ya nos lo veíamos venir. Creo que yo ya tenía un Spectrum hacia ese año, y jugaba al Elite después de cargar con una casette; llegué a conseguir el mecanismo de aterrizaje automático, accedí a varias galaxias (cada una con 256 planetas), vi explotar novas. Pese a maravillas semejantes, no creo que hubiera sido capaz de anticipar cosas como que, apenas cinco años después, pasaría toda mi jornada laboral delante de un ordenador. De las redes sociales, El Rubius, los podcast, Disney Plas y el meme que se pasó de moda ayer ni hablemos.

El cambio se veía venir, no así su alcance ni su verdadera naturaleza. Revisar este librito desde la óptica actual tiene un componente sociológico más que curioso. Hay intuiciones, pero en él la revolución del ordenador se limita a situaciones concretas de corte siempre muy similar, y se dispara a la hora de evaluar la cercanía de la inteligencia artificial “dura”. Que el ocio y la vida laboral de un porcentaje tan alto de personas corrientes pasara por un dispositivo se ligaba sin problemas a los robots (como compañeros de juegos, facilitadores de la vida cotidiana o incluso parejas sexuales), pero jamás a los ordenadores o a su evolución en forma de televisiones o teléfonos. Simplemente, nadie pareció ver (supongo que en el campo especializado de la tecnología sí, pero a esas alturas desde luego no en la ficción o la política) que el centro del tema sería la distribución de información y la comunicación omnipresente. La conversión de casi cualquier contenido cultural en algo disponible al instante y de casi cualquier ciudadano en potencial creador de contenidos.

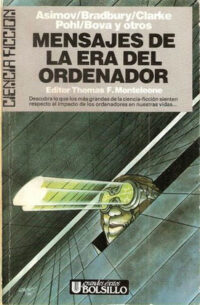

Thomas Monteleone, además, peca de excesivamente prudente o conservador en esta selección de cuentos sobre el tema. Abundan en ella aportaciones que en realidad no tienen gran cosa que decir salvo un chiste que hoy resulta bien obvio, bien obsoleto, mientras no hay presencia de un solo escritor ciberpunk. Es verdad que Neuromante se publicó ese mismo año, pero Gibson llevaba seis alumbrando cuentos, algunos tan significativos como “Johnny Mnemonic” o “Quemando cromo”. El resto de la alineación titular del movimiento —Bruce Sterling, Pat Cadigan, John Shirley, Lewis Shiner— llevaban al menos seis años en activo también; Rudy Rucker cuatro. En cambio, Monteleone pidió relatos inéditos sobre el tema a segundones tan justamente olvidados como Robert Vardeman, Ralph Mylius o David Bischoff, o a algún nombre relevante de dudoso encaje aquí como Roger Zelazny. Sólo tiene sentido haber convocado para la ocasión a John Sladek, un autor que hizo historia con varias obras sarcásticas, pero también profundas, sobre mecanización.

Con diferencia, lo mejor del volumen son los tres clásicos impepinables y archiconocidos que se recuperan para dar empaque. “Los nueve mil millones de nombres de Dios”, de Arthur C. Clarke, es una de esas piezas breves redondas, en las que ni sobra ni falta una coma para dar cuenta de lo que se relata, que como sabrán quienes lo hayan leído no puede detallarse sin revelar su final. Es un acierto también, de los distintos relatos de Isaac Asimov sobre el megaordenador Multivac, escoger “La última pregunta”, puesto que por su ambicioso marco temporal y su progresiva envergadura resulta mucho más perdurable que otros relatos del tema, en algunos de los cuales Multivac no parece tener una potencia mucho más allá de la de un PC actual de lo más corriente.

Con diferencia, lo mejor del volumen son los tres clásicos impepinables y archiconocidos que se recuperan para dar empaque. “Los nueve mil millones de nombres de Dios”, de Arthur C. Clarke, es una de esas piezas breves redondas, en las que ni sobra ni falta una coma para dar cuenta de lo que se relata, que como sabrán quienes lo hayan leído no puede detallarse sin revelar su final. Es un acierto también, de los distintos relatos de Isaac Asimov sobre el megaordenador Multivac, escoger “La última pregunta”, puesto que por su ambicioso marco temporal y su progresiva envergadura resulta mucho más perdurable que otros relatos del tema, en algunos de los cuales Multivac no parece tener una potencia mucho más allá de la de un PC actual de lo más corriente.

En cuanto a “No tengo boca y debo gritar”, de Harlan Ellison, es uno de esos relatos “definitorios” (tengo que buscar un término mejor para expresar este concepto) que dejan sentado un tema, que hacen que posteriores referencias a él parezcan en comparación variaciones, refritos o plagios. Aquí tenemos al Ellison de hace cincuenta y algo años, en plenitud de facultades, armado de una prosa contundente como un martillo, desplegando toda su crueldad gore y su amarga bilis. Es muy difícil añadir un ápice de interés u originalidad al tema de “los ordenadores se liberan” a lo aquí expuesto de forma descarnada por Ellison, pese a lo cual varios de los restantes relatos del librito van por ahí.

Porque en rigor la antología podría haberse dividido en cuatro apartados, que podríamos denominar: “Ay, las máquinas, qué yuyu” (que llamaremos topicazo 1), “Los videojuegos, cáspita, cuántas posibilidades” (topicazo 2), “Me copié en una máquina pa jartarme de reír” (topicazo 3) y “Es que son como personitas, pero sin cuerpo” (topicazo 4). También hay combos, por supuesto.

El primer relato del volumen, considerado un clasiquillo de la temática en su momento y hoy un tanto olvidado por las circunstancias que lo han superado, es “Los ordenadores no discuten”, de Gordon R. Dickson. Tiene algo de topicazo 1 y un poquito del 4. En resumen, algo que estamos hartos de vivir hoy: un error informático desencadena interminables consecuencias ante la renuncia del ser humano a contrastar cualquier cosa que proceda de un ordenador. La estructura epistolar del relato contribuye a su fluidez y eficacia, pero temo que a la larga también incide en su muy escaso valor literario, que ha podido contribuir a su olvido. En todo caso, un aceptable testimonio del “se veía venir”.

Además de los ya citados, hay otros nombres ilustres en el volumen. Frederick Pohl tira en “El hombre esquemático” del tópico 3 de manera totalmente rutinaria, dando la sensación de señor sexagenario al que le fascina la innovación tecnológica y cae en la cuenta repentinamente de ciertas obviedades con gran sorpresa. “Loki 205”, de Roger Zelazny, escrito de forma expresa para la antología, es una de las muestras de los intentos desesperados del gran estilista de Ohio por salir adelante en los difíciles ochenta, un tema sobre el que ya incidiré en una próxima entrega. Para el caso sale del apuro sin el menor brillo con un combo de los topicazos 1 y 4, los mismos de los que tira John Sladek para hacer de “Respuestas” el único relato inédito de la antología que tiene un pase, gracias sobre todo a la capacidad del autor para el manejo de situaciones a priori rematadamente absurdas.

Además de los ya citados, hay otros nombres ilustres en el volumen. Frederick Pohl tira en “El hombre esquemático” del tópico 3 de manera totalmente rutinaria, dando la sensación de señor sexagenario al que le fascina la innovación tecnológica y cae en la cuenta repentinamente de ciertas obviedades con gran sorpresa. “Loki 205”, de Roger Zelazny, escrito de forma expresa para la antología, es una de las muestras de los intentos desesperados del gran estilista de Ohio por salir adelante en los difíciles ochenta, un tema sobre el que ya incidiré en una próxima entrega. Para el caso sale del apuro sin el menor brillo con un combo de los topicazos 1 y 4, los mismos de los que tira John Sladek para hacer de “Respuestas” el único relato inédito de la antología que tiene un pase, gracias sobre todo a la capacidad del autor para el manejo de situaciones a priori rematadamente absurdas.

Mejor resultado es el que ofrece Joe Haldeman con uno de sus relatos no superbrillantes pero sí amenos y de acabado impecable, “Armaja Das”, reeditado aquí con justicia. Además, su temática resulta original en comparación con casi todo el resto, aunque improbable, introduciendo maldiciones gitanas para ofrecer una variante curiosa del topicazo 4.

La práctica totalidad del resto de los cuentos son reinterpretaciones a cual más apestosa del topicazo 2, con abundancia de la tontuna obvia por antonomasia: ay, que en realidad no es un juego, que esto influye en el mundo de verdad. Por encima de las acusaciones ideológicas hacia El juego de Ender de Orson Scott Card, lo que a mí me desconcertó sobre todo cuando lo leí, con la muy propicia edad de 18 años, es que la idea central se caía de perogrullesca, pues era algo que cualquier adolescente de la época había pensado en algún momento para desecharlo tras dos minutos de ensoñación bobalicona. También lo pensaron y reflejaron sin pudor alguno varios de los participantes en este libro, entre ellos el propio antologista con una memez que conseguiría ser lo peor del volumen si esto no llegara al final. También hay un cuento, “Jack Dedos de Muelle”, en el que Susan Casper nos sirve la chuminez del videojugador al que no se le da bien matar como Jack el Destripador y que decide hacer prácticas a la hora que cierran el salón de recreativos; en este caso sí estamos ante una anticipación precisa, en concreto del tipo de mentalidad idiota que camparía a sus anchas menos de una década después de la mano del llamado “Crimen del Rol”, historia que viví medio de cerca y sobre la que ya me he extendido en alguna ocasión.

Como decía, con todo, lo más triste del volumen es el poema de Ray Bradbury que lo cierra. No quisiera parecer que me estoy ensañando con el señor, pero llevo una rachita mala con él. “El ordenador encantado y el Papa Androide” es una de esas ideas suyas que no deberían emerger de ningún cajón, y que además el traductor remata con la conversión en una sarta de ripios consonantes que, lo he comprobado, no se alejan casi nada de las rimas estentóreas y forzadas del original.

Como decía, con todo, lo más triste del volumen es el poema de Ray Bradbury que lo cierra. No quisiera parecer que me estoy ensañando con el señor, pero llevo una rachita mala con él. “El ordenador encantado y el Papa Androide” es una de esas ideas suyas que no deberían emerger de ningún cajón, y que además el traductor remata con la conversión en una sarta de ripios consonantes que, lo he comprobado, no se alejan casi nada de las rimas estentóreas y forzadas del original.

El balance de Mensajes de la era del ordenador creo que, en resumen, es extensible a todo lo que fue la maravillosa colección Ultramar, uno de los alimentos básicos de mi dieta lectora de la adolescencia (y en la que, al parecer, no estuve lejos de copublicar una novela antes de cumplir los 25 años, pero esa es una historia totalmente distinta). En Ultramar, con su formato modesto (yo apenas tengo ningún ejemplar que no esté semidestrozado) y sus precios reducidos, se alternaban clásicos y obras del momento. Los clásicos eran casi indefectiblemente buenos: Limbo de Wolfe, Campo de concentración de Disch, El mundo invertido de Priest, Cita con Rama de Clarke, Pórtico de Pohl, A vuestros cuerpos dispersos de Farmer, varios Silverbergs inéditos… Mientras que en las obras de actualidad el porcentaje de aciertos (concretamente, los atribuibles a Octavia Butler, Bruce Sterling y Kevin O’Donnell Jr.) era sumamente reducido, incluyendo entre los patinazos las obras de madurez ya muy espesa de Clifford Simak o Robert Heinlein. En paralelo a esa sensación global de la colección, a este librito solo le hacen digno de rescate los cuentos ya conocidos.