Ya he mencionado alguna vez por aquí el curioso fenómeno por el que, a partir de la segunda mitad de los años sesenta, el eje creativo de la ciencia ficción se trasladó de las revistas a las antologías anuales. Por lo que he leído, la razón principal fue que el formato libro permitía pagos algo superiores, y además la influencia seminal de Visiones peligrosas (aunque las antologías Orbit de Damon Knight empezaron a publicarse un año antes) había dejado sellado que la cf más arriesgada encontraba mejor acomodo en esos tomos que en las publicaciones mensuales, algo menos comprometidas, procedentes en todos los casos de 1950 o antes. También la idea es que los contenidos, con periodicidad anual, fueran más selectos: como he dicho muchas veces, una revista de la época como Astounding publicaba más de cien relatos al año, y la verdad, buenos no podían ser todos. Ni una cuarta parte.

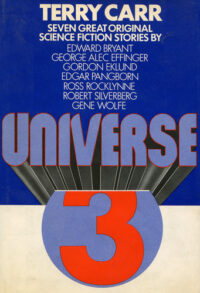

De las diferentes series de antologías, la que cosechó más premios y dejó más poso fue Universe, dirigida por Terry Carr desde 1971 hasta su muerte en 1987, y no voy a insistir (ya lo hice en una entrega anterior) en lo muy baranda del género que fue Carr en ese periodo. La razón de retomar mis chapas con otro contenido suyo es que he conseguido, por fin, aleluya, uno de mis griales bibliográficos, la versión argentina de la tercera entrega de esas antologías, que no había llegado a ver físicamente jamás. Sí, me la podría haber comprado en inglés en cualquier momento, pero ¿dónde quedaría entonces toda la gustera del hallazgo?

La editorial Andrómeda era una de esas firmas pequeñas que en los setenta-ochenta publicaron cf puntera y de manera bastante correcta en Buenos Aires, pero cuya distribución en España fue errática o simplemente casual. Entre el material que tradujo estuvieron las tres primeras entregas de Universo, de las cuales sólo las dos primeras se siguen encontrando hoy con relativa facilidad en el mercado de segunda mano. Cuando Jorge Sánchez, su responsable, pasó a dirigir Adiax en España, publicó la cuarta y quinta entrega. Pero la tercera, que justo parece que fue el último título de cf publicado por Andrómeda… Ay, en mis ya cerca de cuarenta años de cacerías, incluyendo unos cuantos en los que pasaba por la Cuesta de Moyano y por la librería Gigamesh más que de manera mensual, ni siquiera la había visto físicamente, y eso es algo que puedo decir de muy pocas publicaciones de cf que me interesen. Hasta hace muy poco, y naturalmente, emprender la lectura era un impulso inmediato.

(Al releer esto, veo a algún lector ocasional imaginándose un volumen venerable, de hermosa tapa pulpera o de digna presencia física al menos. Nada de eso: el libro es muy feo. Todos los libros de Andrómeda son muy feos. Y muy tiesos. Tienen un lomo especialmente rígido que hace incómoda la lectura, y si eso puede deberse a un tema de costes, también emplearon por alguna razón una tipografía bastante rara y poco legible. Esto de la bibliofilia de ciencia ficción no es precisamente gratificante en los sentidos digamos más tangibles).

He de decir que, como prueba de que estos artículos los voy escribiendo un poco según el capricho de mis lecturas, el contenido central de este tomito es «La muerte del doctor Isla», novela corta de Gene Wolfe sobre la que ya me extendí no hace mucho, porque el propio Carr la escogió para su volumen de lo mejor del año del que hablé. Carr no estimó recuperar ningún otro contenido de su propia antología, y de hecho ninguno de los restantes cuentos de este volumen tuvo mayor impacto en forma de nominaciones a premios o cualquier otra distinción. Sólo dos de ellos tienen otra versión en español más que la de esta antología, y en lugares bastante oscuros: el de Silverberg y el de Bryant.

He de decir que, como prueba de que estos artículos los voy escribiendo un poco según el capricho de mis lecturas, el contenido central de este tomito es «La muerte del doctor Isla», novela corta de Gene Wolfe sobre la que ya me extendí no hace mucho, porque el propio Carr la escogió para su volumen de lo mejor del año del que hablé. Carr no estimó recuperar ningún otro contenido de su propia antología, y de hecho ninguno de los restantes cuentos de este volumen tuvo mayor impacto en forma de nominaciones a premios o cualquier otra distinción. Sólo dos de ellos tienen otra versión en español más que la de esta antología, y en lugares bastante oscuros: el de Silverberg y el de Bryant.

Y es bastante normal, porque lo cierto es que el volumen es decepcionante por decir poco. Sí, tanto correr para no ir a ninguna parte… Y es que esta cf experimental de los setenta caminaba en el filo del desastre: es maravilloso darse cuenta de cómo los autores que dominaron en el comienzo de la década asumieron el precepto, lanzado de manera implícita por los genios que les precedieron en los sesenta, de que el futuro no sería algo aséptico y fácil de representar, sino inimaginablemente extraño, con un pie en lo grandioso y otro quizá en lo ridículo (véase la pandemia actual, pongamos por caso).

Pero eso conduce a que en no pocos ocasiones se encuentra uno con relatos difíciles y vacíos, realmente poco gratificantes, en los que esa idea de «lo distinto» se convierte en «lo estéril» o «lo raro», y en el que el juego de la sorpresa no conduce a ningún puerto significativo. Si en cualquier antología de esta época (el ejemplo de Visiones peligrosas es una vez más paradigmático) pueden encontrarse cuentos de este tipo, aquí vienen todos juntos en un pack que podía haber seguido en el limbo de los libros inencontrables para mí. También es posible que la traducción viejuna, atribuida a una Graciela Móntez que no tiene firmado nada fuera de Andrómeda, contribuya lo suyo con una desafortunada mezcla de argentinismos y frases de difícil digestión que son realmente la gota que colma el vaso de algunos cuentos ya de por sí poco afortunados.

Yo tenía sobre todo puestas mis esperanzas, por supuesto, en Robert Silverberg, que estaba en ese periodo suyo en que te firmaba tres obras maestras por año y se quedaba tan pancho. En «Las múltiples moradas» presenta (comentario que podría reproducirse para los sucesivos cuentos) una originalidad un poco sin chicha. A partir de tres personajes, un matrimonio infeliz y el abuelo del marido que no se saca las turgencias de la esposa de la cabeza, se presentan diferentes escenarios entremezclados en los que cada uno viaja en el tiempo bien para matar a uno o para cepillarse al otro, casi en todas las variantes posibles, sin orden ni concierto, con el único hilo común de la infelicidad y el siempre fabuloso combo sexo-muerte. Produce un vértigo curioso y sirve de testimonio de esa era algo ingenua en que el erotismo provocador-gratuito era una forma de subversión, pero poco más.

El otro de mis autores un tanto fetiche que aparece en el sumario es George Alec Effinger, que no sólo quince años después se convertiría en el bufón del ciberpunk con la maravillosa serie de Marid Audran, sino que en estos tiempos era un cuentista bastante molón. Sin embargo, tampoco he conseguido conectar del todo con «El escritor fantasma», un cuento en el que en un futuro lejano algunos, digamos, monologuistas parecen comunicarse a través del tiempo con autores del pasado para ofrecer espectáculos de lectura de obras. La idea no se sostiene mucho y temo que además su plasmación se ve especialmente perjudicada por la traducción, porque se filtra más o menos que Effinger quería hacer un ejercicio estilístico al hilo de las obras que son declamadas.

El otro de mis autores un tanto fetiche que aparece en el sumario es George Alec Effinger, que no sólo quince años después se convertiría en el bufón del ciberpunk con la maravillosa serie de Marid Audran, sino que en estos tiempos era un cuentista bastante molón. Sin embargo, tampoco he conseguido conectar del todo con «El escritor fantasma», un cuento en el que en un futuro lejano algunos, digamos, monologuistas parecen comunicarse a través del tiempo con autores del pasado para ofrecer espectáculos de lectura de obras. La idea no se sostiene mucho y temo que además su plasmación se ve especialmente perjudicada por la traducción, porque se filtra más o menos que Effinger quería hacer un ejercicio estilístico al hilo de las obras que son declamadas.

Al igual que Effinger, Gordon Eklund era un nombre repetido en las antologías de esta época, aunque luego tuvo una carrera aún menos distinguida. De hecho, y en claro contraste con este relato y con la mayoría de los que le recuerdo, su pequeña parcelita en la historia del género la alcanzó en la cuarta entrega de Universo, cuando cofirmó con Gregory Benford un clásico menor que ganó el Nebula: «Si las estrellas son dioses». Una pareja bastante improbable desde el punto de vista actual, aunque el Benford de entonces molaba bastante más (véase la antología En carne alienígena) que el que escribió por ejemplo la continuación de Fundación más inmunda de las que nos llegaron hace un par de décadas (pero mala al nivel de la serie de televisión, no digo más). Bueno, a lo que íbamos. «Los blues de ciudad libre», de Eklund, comienza con una mujer muy gorda y otra muy alta y delgada, y al cabo de un par de páginas sin mayor interés, una empieza a comportarse como una vaca y la otra como una gallina. Luego resulta que es que las está manipulando una especie de telépata, pero ese arranque nos sirve para definir lo que va a ser el resto del relato en cuanto a caprichoso y superfluo. Lo peor que recuerdo haber leído al autor, del que guardo recuerdo en cuentos (por si alguien tuviera curiosidad, que no creo) como «Querida tía Annie» o «Puntos de contacto», que es un relato de space-opera que me viene a la cabeza con mucha frecuencia y me parece un modelo de ejecución en términos de originalidad y rareza bien llevada.

Nunca espero mucho en cambio de otros dos de los autores el volumen, Edward Bryant y Edgar Pangborn. Del primero llega aquí uno de los cuentos que luego conformaron el fix-up Cinnabar, que publicaría también Jorge Sánchez en Adiax. O sea que a él debía gustarle, pero a mí este «La leyenda de Puma Lou Landis» me dice tan poco como buena parte de lo de Bryant, de aire expresionista u onírico, con personajes y giros muy tremebundos y en ocasiones no mucha sustancia narrativa. En el panorama histórico de la cf estadounidense está considerado como uno de esos cuentistas no suficientemente reconocidos, como Howard Waldrop o R.A. Lafferty, aunque estos a mí personalmente me gusten muchísimo más. Leí hace unos años que había fallecido prematuramente a causa de una diabetes no bien tratada, uno más de esos escritores que pese a cierta gloria en nuestro género no ganaron el suficiente dinero para tener una vejez digna.

En cuanto a Pangborn, la verdad es que es un señor de la escuela Galaxy y que, por tanto, tendría todas las papeletas para gustarme. Es cierto que sus dos libros más afamados, Davy y A Mirror for Observers, no han sido traducidos, pero los cuentos que le conozco no me han motivado a probar con ellos en alguna edición original de segunda mano. Aquí es difícil de decir si su condición de estilista lleva a alguna parte: «El mundo es una esfera» es una variante del tema del futuro descenso de la humanidad a una suerte de Edad Media, que no aporta ni un gramo a lo que ya dijera en su momento Cántico por Leibowitz.

La presencia más sorprendente del volumen es la de Ross Rocklynne, que es un señor que siempre me llama la atención no tanto por su longevidad literaria (muy superada por Jack Williamson o Silverberg), sino por su adaptabilidad: es el único autor que aparece en las antologías de Antes de la Edad de Oro de Asimov, publicó luego con John Campbell en Astounding, con Frederick Pohl en Galaxy, y hasta en Again Dangerous Visions, todo ello sin llegar nunca a ser especialmente reconocido. Por edad, podría haberse echado también al ciberpunk, pero se ve que le dio pereza. «El cuco de Renidés, Frenidés y compañía», traducción hiperferolítica del original «Randy-Tandy Man», es la enésima muestra de que nada es eterno y tú no puedes ser por siempre el más moderno (El Rancius dixit) y no es más que el obvio intento de alguien mayor de ir de enrollado sin entender muy bien de qué va ese rollo.