Volver a traducir un clásico, además de una oportunidad para redescubrirlo bajo una nueva interpretación, puede parecer un acto revolucionario. Dos de las editoriales más importantes dedicadas a la ciencia ficción (Minotauro y los restos de la antigua Ediciones B, fagocitada por el emporio RH), salvo en contadísimas excepciones, viven entregadas al acto de la reimpresión sin discriminar traducciones de hace una o seis décadas. Por eso conviene valorar los sellos que sí están recuperando esas obras en el sentido más amplio del término.

Volver a traducir un clásico, además de una oportunidad para redescubrirlo bajo una nueva interpretación, puede parecer un acto revolucionario. Dos de las editoriales más importantes dedicadas a la ciencia ficción (Minotauro y los restos de la antigua Ediciones B, fagocitada por el emporio RH), salvo en contadísimas excepciones, viven entregadas al acto de la reimpresión sin discriminar traducciones de hace una o seis décadas. Por eso conviene valorar los sellos que sí están recuperando esas obras en el sentido más amplio del término.

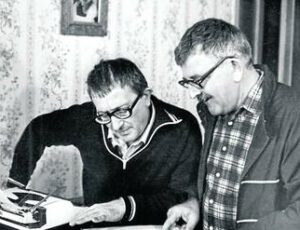

A diferencia de la primera edición de Solaris directa del polaco, que en el momento de escribir estas palabras acumula 7 reimpresiones, apenas se ha hecho hincapié en esta versión de Stalker. Y el peso de la obra Arkadi y Boris Strugatski, con esa traducción de Raquel Marqués de 2015 directamente del ruso, me parece equivalente; dentro de la ciencia ficción y la cultura popular, pero también como ejemplo de praxis editorial deseable. Basta comparar un par de páginas con la versión de de 2001 de Miquel Barceló para darse cuenta de las diferencias estilísticas e imprecisiones ocasionadas por esa chapuza que es una traducción de una traducción. Además, los hermanos Strugatski exhibieron otras dotes de su talento para la escritura más allá del corpus de ideas sobre las cuales levantan su novela.

No obstante, me resulta inevitable comenzar esta reseña alabando la tercera de las cuatro partes en las cuales dividen el libro. Ese capítulo icónico donde los autores de Qué difícil es ser dios y El lunes empieza en sábado descabalgan las preconcepciones creadas por todas las situaciones entre el primer contacto y las historias de artefacto descritas hasta entonces. Lo consiguen gracias a esa visión de la humanidad como una colonia de hormigas testigo de un picnic extraterrestre, incapaz de comprender lo que ha observado o qué hay detrás de cada resto abandonado. Los Strugatski acompañan esta imagen con una serie de interpretaciones acerca de La Visitación, desde una humildad y un pragmatismo contrapuestos al optimismo y la arrogancia de la ciencia ficción más tradicional.

El atractivo de La Zona, ese residuo del contacto, es indudable. En sus lindes ha crecido una estructura socioeconómica sostenida sobre dos pilares: el legal, caracterizado por el Instituto Internacional de Culturas Extraterrestres, y el ilegal, personificado por los Stalkers. Buscadores de tesoros que arriesgan sus vidas para hacerse con los restos de La Visitación. El protagonista, Redrick Schuharte, es el cicerone encargado de conducir la historia en un viaje de ida y vuelta entre ambos orbes. Como vemos en la primera parte, este empleado del Instituto penetra en la región junto a sus compinches para hacerse con los artefactos y venderlos a las grandes corporaciones.

Schuharte se maneja con soltura en un territorio hostil donde el más mínimo error termina en prisión, el hospital o el cementerio. El éxito de cada expedición depende de una labor casi de artesanía; el recuerdo de otras incursiones es esencial y un objeto tan sencillo como una simple tuerca, usada en el momento preciso, permite salir al paso de peligros incomprensibles. La perspicacia y su memoria le han convertido en uno de los mejores Stalkers, refractario al estrés y a unas consecuencias tremebundas para su familia, personificadas en las mutaciones padecidas por su hija.

Schuharte se maneja con soltura en un territorio hostil donde el más mínimo error termina en prisión, el hospital o el cementerio. El éxito de cada expedición depende de una labor casi de artesanía; el recuerdo de otras incursiones es esencial y un objeto tan sencillo como una simple tuerca, usada en el momento preciso, permite salir al paso de peligros incomprensibles. La perspicacia y su memoria le han convertido en uno de los mejores Stalkers, refractario al estrés y a unas consecuencias tremebundas para su familia, personificadas en las mutaciones padecidas por su hija.

La segunda parte de Stalker abunda en estas ideas mientras se ahonda en el ecosistema de intereses alrededor de La Visitación. Los más llamativos están detrás de esa entidad pública a cargo de la gestión de la Zona, sobrepasada por unas corporaciones que se apropian de los descubrimientos mínimamente utilizables. Ni siquiera la represión, el único recurso en el que las agencias gubernamentales parecen efectivas, disuade a quienes empujados por la escasez luchan por hacerse con nuevos objetos. Esta decadencia se detalla en sincronía con la del paisaje postindustrial de La Zona y sus alrededores, cuya ruina no mengua su potencial evocador.

Esa atracción insana se deja sentir sobremanera en la cuarta y última parte, en la cual los Strugatski encaran el retrato emocional de Schuharte. Un “de la justificación del Stalker” con una exhaustiva descripción de sus angustias, dudas y resentimientos en equilibrio con sus aspiraciones y sueños mostrados en plena expedición. Esta pugna conduce a Stalker hacia un clímax que funciona como acto de afirmación de vida y aldabonazo del relato. La comprensión de la fenomenología alienígena está abocada al fracaso, no así el entendimiento del universo humano desarrollado a su alrededor.

Además de un prólogo escrito por Ursula K. Le Guin, la edición de Gigamesh incluye una nota de Borís Strugatski sobre las dificultades para publicar Stalker durante los últimos años de Brézhnev en el poder. No me resulta difícil interpretar por qué; aunque se sitúa en una realidad occidental, una democracia corroída por el capitalismo y la presencia velada de las entidades alienígenas, ese lugar narrativo alcanza una universalidad que trasciende el sistema político en el que viven sus personajes. Entre las trapacerías, la alienación y la falta de esperanza, no se menciona por ningún lado esa inevitable utopía socialista que, por ejemplo, se aludía en Qué difícil es ser un dios. De hecho su aparente ausencia no despeja la duda de que, quizás, triunfara en el pasado y las páginas de la novela relaten la supervivencia de unos seres olvidados por un Estado ciego al sufrimiento de esos insectos que pululan entre los engranajes de la maquinaria.

Sea como fuere, casi medio siglo después de su escritura, Stalker continúa siendo una novela con un andamiaje y una vigencia intachables. Se haya leído o no, merece la pena tenerla en esta nueva edición de Gigamesh. Un ejemplo sobre cómo pueden y deben recuperarse los Clásicos con C mayúscula.

Stalker. Pícnic extraterrestre (Gigamesh, 2020)

Piknik na obochinie (1972)

Traducción: Raquel Marqués

Tapa dura. 320pp. 16 €

Ficha en la web de La tercera fundación