El cuento “Exploradores”, de Isaac Asimov, es algo realmente digno de mención. Asimov tiene tantos, tantísimos cuentos en su haber, que para escribir sobre ellos uno tendría que acotar el terreno y enumerar los mejores veinte cuentos, o treinta cuentos, para que así, quien lea, conozca un poco mejor los criterios del reseñista, y sepa de qué Asimov estamos hablando, en qué parcela concreta hemos escogido aterrizar. En esa hipotética lista orientativa, “Exploradores” figuraría entre sus cinco primeros, mejores cuentos.

El cuento “Exploradores”, de Isaac Asimov, es algo realmente digno de mención. Asimov tiene tantos, tantísimos cuentos en su haber, que para escribir sobre ellos uno tendría que acotar el terreno y enumerar los mejores veinte cuentos, o treinta cuentos, para que así, quien lea, conozca un poco mejor los criterios del reseñista, y sepa de qué Asimov estamos hablando, en qué parcela concreta hemos escogido aterrizar. En esa hipotética lista orientativa, “Exploradores” figuraría entre sus cinco primeros, mejores cuentos.

Aunque publicado originalmente en la revista Future Science Fiction en 1956, y después en el volumen Compre Júpiter, he leído “Exploradores” en el segundo volumen de sus cuentos completos publicados por Nova. Protagonizado por dos personajes moderadamente, amistosamente enfrentados por sus convicciones, el cuento avanza con las conversaciones sobre la precognición que tienen de camino a las estrellas, sobre lo que encuentran en un planeta, esas rarezas vegetales incomprensibles (y tan bien descritas), y sobre, más que los hechos, su interpretación de los hechos. Como ya he dicho en más de una ocasión, el diálogo es el eje principal del texto, como pasa siempre, hasta el punto de que es difícil encontrar, en todo Asimov, un tramo de página y media que no los contenga.

La cosa es que el cuento crece hasta una solución doble, por así decir, en la que se dan varias explicaciones sobre lo sucedido, asimilando así las distintas maneras de ver las cosas, en una conclusión que es en sí misma dialéctica y tolerante. Pero esas esporas, esas visiones, esos seres parasitarios y sus cantos de sirena, esa vuelta a casa en la nave, acompañados sin saberlo por un peligro letal; con ese cuento, Asimov dejó plantada la posibilidad, como una crisálida preñada, de todo el universo Alien. Tal cual.

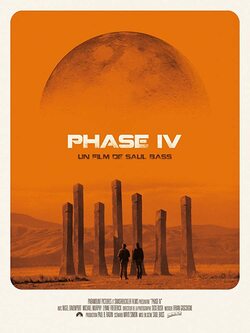

En esa gigante película setentera que es Sucesos en la cuarta fase, de Saul Bass, el ser humano se enfrenta a un mal insospechado: las hormigas. La composición geométrica de Saul Bass, los colores psicodélicos y los estridentes efectos de sonido, consiguen, a la vez, una obra espectacular y un incisivo análisis de la ambición humana. ¿Hormigas? ¿Un peligro para la vida humana? El caso es que, liberadas al fin de la atrofia intelectual que les provoca hibernar, su naturaleza puede evolucionar sin trabas hacia unas cotas de sofisticación superior a la humana, y su instintivo sentido de la solidaridad y la compenetración las convierten en un ente vivo con una capacidad estructural para la creatividad que es, muy literalmente, insuperable. En Ciudad, triste libro de Clifford D. Simak publicado en 1952, es decir, 22 años antes que la película de Bass, ya asistimos a esa misma emancipación de las hormigas. Cuando se liberan del impedimento evolutivo que implica la hibernación, ellas, las hormigas, en la novela de Simak, en la emotiva y desgarrada novela de Simak, también dan un paso adelante con respecto a la humanidad. La humildad de ver a las hormigas trabajando juntas, mientras que nosotros, desorientados y arrogantes, avanzamos a tientas, no es una mala lección.

En esa gigante película setentera que es Sucesos en la cuarta fase, de Saul Bass, el ser humano se enfrenta a un mal insospechado: las hormigas. La composición geométrica de Saul Bass, los colores psicodélicos y los estridentes efectos de sonido, consiguen, a la vez, una obra espectacular y un incisivo análisis de la ambición humana. ¿Hormigas? ¿Un peligro para la vida humana? El caso es que, liberadas al fin de la atrofia intelectual que les provoca hibernar, su naturaleza puede evolucionar sin trabas hacia unas cotas de sofisticación superior a la humana, y su instintivo sentido de la solidaridad y la compenetración las convierten en un ente vivo con una capacidad estructural para la creatividad que es, muy literalmente, insuperable. En Ciudad, triste libro de Clifford D. Simak publicado en 1952, es decir, 22 años antes que la película de Bass, ya asistimos a esa misma emancipación de las hormigas. Cuando se liberan del impedimento evolutivo que implica la hibernación, ellas, las hormigas, en la novela de Simak, en la emotiva y desgarrada novela de Simak, también dan un paso adelante con respecto a la humanidad. La humildad de ver a las hormigas trabajando juntas, mientras que nosotros, desorientados y arrogantes, avanzamos a tientas, no es una mala lección.

Eón, de Greg Bear. ¿Qué pasa con Eón, de Greg Bear? Esto pasa: “El asteroide era más largo por dentro que por fuera.” El asteroide de la novela es más largo por dentro que por fuera, eso está claro. Y no se queda ahí la cosa: el asteroide está lleno de túneles y ciudades interiores abandonadas y los científicos –todos muy inteligentes– no saben qué pensar, ni qué hacer, ante esa incomprensible paradoja del espacio. Puede ser que nos recuerde un poquito a lo que hizo Mark Z. Danielewski en La casa de hojas. Greg Bear antecede en quince años a Danielewski con una novela que, si no fuera por el largo tramo de guerra, podría considerarse de las mejores de los años ochenta. Casi nada.

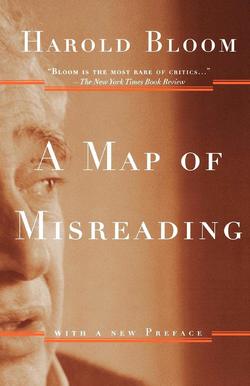

Este último párrafo tiene que empezar con una confesión: hace años que no leo a Harold Bloom ni a George Steiner. En su momento, entre, digamos, 2005 y 2010, estuve muy inmerso en sus libros, y a su lectura le añadía entrevistas y reseñas para completar el cuadro general de sus pensamientos, de sus poéticas de la lectura. Hoy, de memoria, se me ocurren algunas diferencias entre ellos, algunas impresiones que estaban ahí, latentes, en el momento de la lectura, y que ahora, inesperadamente, afloran.

Porque así como Borges dijo de Quevedo, en uno de los más emocionantes ensayos de sus Otras inquisiciones, que “virtualmente Quevedo no es inferior a nadie”, pero que, en última instancia, pese a la evidencia, “no ha dado con un símbolo que se apodere de la imaginación de los hombres”, o, dicho de otro modo, que no ha usurpado el imaginario colectivo con una garra identificativa tan directa como la ballena de Melville, el escarabajo de Kafka, el pendular avance de Quijote y Sancho u otros ejemplos parecidos, de los que cada cual escogerá sus favoritos, y que tal vez por ello su nombre pese menos, en comparación, en el conjunto de grandes nombres canónicos, así, digo, de esta manera, podríamos decir que una de las diferencias entre Steiner y Bloom es que Bloom sí ha legado una imagen, una piedra angular de pensamiento crítico identificable directamente con él, y que Steiner quizá no tanto. Con esto no quiero decir que Bloom me guste más o me parezca mejor (porque no creo), sino que, tanto su idea y defensa del canon literario occidental (sobre la que hay que debatir, cosa que hay que cuestionar), como, sobre todo, su estimulante idea de la angustia de las influencias, idea creativa y tonificante donde las haya, han usurpado la mente lectora hasta el punto de remitirnos siempre a él cuando pensamos en influencia artística (ya no sólo literaria), o cuando pensamos en la injusticia de que tal o cual autor o autora no aparezcan en el sillón que les reservaríamos en el canon. Steiner ha escrito libros brillantes, llenos de capacidad de análisis y escritos en una prosa superior a la de Bloom, con esa mezcla de clarividencia y sentido común que rezuman las grandes mentes, pero no sé si ha llegado a lanzar al ruedo una concepción o una idea tan imantadora como la de la angustia de las influencias o la del creative misreading.

Porque así como Borges dijo de Quevedo, en uno de los más emocionantes ensayos de sus Otras inquisiciones, que “virtualmente Quevedo no es inferior a nadie”, pero que, en última instancia, pese a la evidencia, “no ha dado con un símbolo que se apodere de la imaginación de los hombres”, o, dicho de otro modo, que no ha usurpado el imaginario colectivo con una garra identificativa tan directa como la ballena de Melville, el escarabajo de Kafka, el pendular avance de Quijote y Sancho u otros ejemplos parecidos, de los que cada cual escogerá sus favoritos, y que tal vez por ello su nombre pese menos, en comparación, en el conjunto de grandes nombres canónicos, así, digo, de esta manera, podríamos decir que una de las diferencias entre Steiner y Bloom es que Bloom sí ha legado una imagen, una piedra angular de pensamiento crítico identificable directamente con él, y que Steiner quizá no tanto. Con esto no quiero decir que Bloom me guste más o me parezca mejor (porque no creo), sino que, tanto su idea y defensa del canon literario occidental (sobre la que hay que debatir, cosa que hay que cuestionar), como, sobre todo, su estimulante idea de la angustia de las influencias, idea creativa y tonificante donde las haya, han usurpado la mente lectora hasta el punto de remitirnos siempre a él cuando pensamos en influencia artística (ya no sólo literaria), o cuando pensamos en la injusticia de que tal o cual autor o autora no aparezcan en el sillón que les reservaríamos en el canon. Steiner ha escrito libros brillantes, llenos de capacidad de análisis y escritos en una prosa superior a la de Bloom, con esa mezcla de clarividencia y sentido común que rezuman las grandes mentes, pero no sé si ha llegado a lanzar al ruedo una concepción o una idea tan imantadora como la de la angustia de las influencias o la del creative misreading.

Hay casos en la historia de la escritura en los que se prefiguran grandes imaginarios casi por casualidad, otros en los que los parecidos razonables entre obras parecen explicarse por aludir a una secreta verdad universal, accesible a tantos, y otros casos en los que se concibe una imagen que tiene fortuna y arraiga; y cómo se acierta a tocar las teclas adecuadas es un misterio.