Ah, Astounding… La revista con la que Isaac Asimov soñaba, con la que nos hizo soñar a los de nuestra generación cuando leíamos sus prólogos. En ellos, el joven friquicillo gafotas y judío con el que todos nos identificábamos era recibido por el maestro definitivo, el oráculo del futuro, el impulsor de carreras, John W. Campbell Jr. El Magnífico. Campbell consumía tiempo en dar consejos al joven Asimov, pese a que él mismo reconocía ser por entonces un pardillo de tomo y lomo, al igual que albergaba bajo su munificencia omnímoda a Theodore Sturgeon, Robert A. Heinlein o A.E. Van Vogt. Ah, si pudiéramos tener un guía que nos liderara como Campbell, pensaba. Ah, si cada mes pudiera comprar una revista plagada de estrellas como Astounding, pensaba.

Eso no ocurrió jamás tal cual, por supuesto, pero se le pareció un poco a comienzos de los años cuarenta. Para cuando se publicó este número de la revista que vengo a comentar, hacía varios años que Astounding había dejado de ser primus inter pares. En primer lugar, por la aparición al fin de publicaciones que podían hacerle sombra: concretamente The Magazine of Fantasy and Science Fiction (desde 1949) y Galaxy (desde 1950). Pero también por la propia figura de Campbell, que tenía unos cuantos rasgos negativos que se dejaban entrever en aquellos textos de Asimov, pero que ya especificaría de forma definitiva en su autobiografía de los años noventa: tendencia a pontificar, intolerancia, y una extraña credulidad para las más peregrinas modas del momento. Así, dio cobijo (y se tragó) al artículo fundacional de la cienciología, apoyó ocasionalmente a la ufología, y tendió a albergar tanto anuncios publicitarios como cartas o contenidos que apoyaran cualquier desquiciamiento conspiranoico. Asimov admite que esta querencia hacia lo paranormalito, sumada a que a medida que se iba haciendo mayor ya le cargaran un poco las charlas del buen señor, hizo que se alejara progresivamente de Astounding, y consideraba también posible que al resto de compañeros de generación les ocurriera lo mismo. Además varios de ellos (caso de Lester del Rey o Frederik Pohl) estaban bastante implicados en las nuevas revistas. Pero aún más grave es que buena parte de los grandes nombres que fueron apareciendo en los cincuenta apenas publicaron en Astounding: Philip K. Dick una sola vez (en junio de 1953 con «Impostor»), Robert Sheckley apenas un par, Harlan Ellison nunca… Sólo Robert Silverberg durante un tiempo, Jack Vance con frecuencia, y Poul Anderson de forma continua se convirtieron entonces en nombres nuevos e importantes en sus páginas. Excuso decir que la renovación de la cf en los sesenta pasó completamente de largo ante la puerta de la revista, ya por entonces renombrada como Analog. Por lo general, Campbell desde entonces y sus sucesores después se han nutrido sobre todo (aunque no únicamente) de escritores fieles a la revista, pero sin excesiva presencia en el resto de publicaciones ni relevancia en la corriente principal del género: por ejemplo, el histórico número 1000 de Analog, que se publicó en junio de 2015, destacaba en portada a Richard A. Lovett, Sean McMullen, Gwendolyn Clare y Michael Carroll, que no es que sea la alineación de Brasil en 1970. Ni casi la de Malta en 1983. Una pena, dado que no creo que ninguna otra revista del género llegue a cumplir ese número: al actual ritmo de publicación, F&SF creo que lo alcanzaría para 2054, y no me siento optimista al respecto.

El caso es que los editoriales de Campbell, sin ir más lejos el del número que vengo a comentar, se convirtieron progresivamente en extrañas filípicas en las que la defensa de la ciencia por encima de todo se combinaba con la inclusión en ese mismo corpus científico de algunas majaderías más que notables. Aquí se marca una larguísima parrafada explicando lo que a su parecer es ciencia y lo que no, para concluir que los experimentos del doctor Rhine con cartitas demostrando la telepatía sólo estaban a falta de una sistematización para ser aceptados como deberían, tal cual le acababa de pasar (dice Campbell, no yo) a la posibilidad de eliminar verrugas a través de la sugestión. Como ya se explicaba en Tom Sawyer, añade, sólo que ahora ya está confirmado.

El caso es que los editoriales de Campbell, sin ir más lejos el del número que vengo a comentar, se convirtieron progresivamente en extrañas filípicas en las que la defensa de la ciencia por encima de todo se combinaba con la inclusión en ese mismo corpus científico de algunas majaderías más que notables. Aquí se marca una larguísima parrafada explicando lo que a su parecer es ciencia y lo que no, para concluir que los experimentos del doctor Rhine con cartitas demostrando la telepatía sólo estaban a falta de una sistematización para ser aceptados como deberían, tal cual le acababa de pasar (dice Campbell, no yo) a la posibilidad de eliminar verrugas a través de la sugestión. Como ya se explicaba en Tom Sawyer, añade, sólo que ahora ya está confirmado.

Si este es nuestro padre, tomen nota de que yo soy huérfano.

¿Y por qué narices, se preguntará el lector, estoy yo leyendo esta revista, además repleta de anuncios vergonzantes destinados a egresados de cotolengo tipo «CONSIGA MILAGROS MENTALES CON EL ENTRENADOR DE MEMORIA ELECTRO-SÓNICO» (interior de contraportada)? Bien, lo cierto es que debo admitir que una porción de los motivos que me impulsan a las lecturas que nutrirán esta sección, y las similares que llevo haciendo años ha, están en el puro fetichismo. Me gustan las revistas de ciencia ficción. Me gustan sus portadas excéntricas, sus textitos de presentación rimbombantes, las sorpresas inesperadas que se esconden no sabes en qué parte del sumario. No puedo evitar amarlas desde que el embustero de Asimov me engatusó con sus batallitas juveniles. Y desde entonces mi fe en ellas se ha visto premiada muchas veces con destellos de maravilla, con momentos de gran literatura totalmente incongruentes con la apariencia del producto.

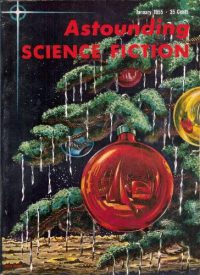

Encontré un ejemplar de Astounding de 1955 en buen estado, a buen precio; me lo compré hace tiempo y ahora me lo he leído. Sé que elegir las lecturas por el placer que provoque tener el objeto en las manos puede parecer un poco idiota, pero me resulta agradablemente satisfactorio tener que darme tan pocas justificaciones a mí mismo después de tantos años de leer lo que necesitaba por motivos profesionales.

Aunque lo cierto es que sí hay una razón de peso para leer este número concreto de Astounding: el plato fuerte es «The Darfsteller», una novela corta con la que Walter M. Miller ganó uno de los primeros premios Hugo. Sí, el mismo Miller que poco después escribiría un clásico incuestionable como Cántico a Leibowitz (pero ya en F&SF…), para no volver a publicar nada en los cuarenta años que siguieron antes de quitarse la vida de un tiro en la cabeza, víctima de la depresión que arrostraba desde hacía media vida, según Joe Haldeman a consecuencia de su participación en la batalla de Monte Cassino.

Aunque lo cierto es que sí hay una razón de peso para leer este número concreto de Astounding: el plato fuerte es «The Darfsteller», una novela corta con la que Walter M. Miller ganó uno de los primeros premios Hugo. Sí, el mismo Miller que poco después escribiría un clásico incuestionable como Cántico a Leibowitz (pero ya en F&SF…), para no volver a publicar nada en los cuarenta años que siguieron antes de quitarse la vida de un tiro en la cabeza, víctima de la depresión que arrostraba desde hacía media vida, según Joe Haldeman a consecuencia de su participación en la batalla de Monte Cassino.

Leí esta historia puede que tres décadas atrás, en alguna de las traducciones de los años ochenta (posiblemente en la edición de Martínez Roca de los relatos premiados con los Hugo), y me dejó una gratísima impresión. Esta relectura del original ha sido agridulce: si bien es innegable la originalidad del planteamiento, y la fuerza emotiva de algunas escenas, el estilo resulta algo engolado y Miller parece querer transmitir, sin éxito, más cosas de las que están pasando realmente en la historia. Los autores de ciencia ficción tienden a ponerse importantes de una manera algo impostada cuando hablan de ciertos temas, y el teatro es uno de ellos. Si anda Shakespeare por medio ya ni hablemos (no es aquí el caso). Miller sufriría luego un caso más agudo de este problema en la obra póstuma que no pudo terminar, San Leibowitz y la mujer del caballo salvaje, que es un libro lamentablemente disparatado por mucho que un buen artesano como Terry Bisson intentara arreglarlo y acabarlo.

El protagonista de «The Darfsteller» es un actor de teatro al que la tecnología ha obligado a retirarse: concretamente, robots que cobran la apariencia de actores famosos para representar obras dirigidos por un ordenador central en cada recinto. Él se negó a vender su imagen y ha terminado en la miseria, obligado a ejercer de conserje en un teatro para mantenerse en contacto con el arte al que entregó su vida. Como es fácil de esperar, el destino le reserva una última oportunidad, que no sale tan bien como cabría de esperar por su condición de lo que se denomina con el neologismo de origen alemán «darstfeller»: un actor tan entregado a su papel que puede incluso verse empujado a improvisar al identificarse totalmente con él. El relato consigue transmitir en algunos momentos con eficacia la situación patética del protagonista, y sus observaciones acerca de la relación entre tecnología y arte son visionarias y de evidente actualidad 64 años después, pero en su conjunto no es una obra tan redonda como la recordaba.

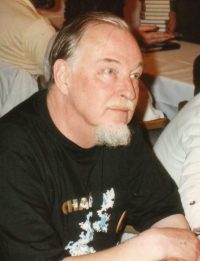

Chad Oliver es el otro nombre con más páginas en el sumario. Antropólogo de profesión, buena parte de sus relatos usan sus conocimientos para dar origen a la trama, casi siempre con resultados satisfactorios: hablamos de uno de esos secundarios eficaces a los que da rabia que hoy se recuerde tan poco (nada). La sensación se acentúa tras leer este «Field Expedient», que tiene detalles de una enorme perspicacia. Es posible que leyera este relato en una vieja antología de Nebulae sobre Venus, pero no guardo ningún recuerdo de él. Quizá por el habitual problema de la traducción, que ya se sabe que entonces solían encargarse a dobladores de los indios arapahoes de las películas de la época.

El caso es que, siempre algo sometido a los consabidos problemas de ingenuidad de la cf clásica, este es un cuento con planteamiento verdaderamente originales. Presenta una historia de terraformación en Venus, y de creación de una sociedad humana nueva desde un punto de vista antropológico: preocupa la creación de folklore, de leyendas, que den sustrato a nuevas culturas en roce dialéctico para generar una alternativa a la terrestre. Una especie de plan psicohistórico de perfil bajo, y la mención no es casual cuando en la historia se cita la existencia de una Fundación que respalda todo el proyecto.

En cambio, el retrato del planeta original es una curiosa distopía: la cultura occidental se ha impuesto para terminar por adocenarse por completo, incapaz de plantear retos nuevos. Es un fin de la historia suave, sin carencias ni tiranías, pero en el que el mensaje omnipresente del correspondiente Gran Hermano bonancible es «Don’t Rock the Boat»: o sea, mejor no menearlo, si ya estamos así bien, para qué meternos en líos. La idea de un futuro en el que las cosas no es que vayan bien pero tampoco mal y para qué vamos a perder la comodidad que tenemos me parece una incontestable finura para estar planteada hace 65 años.

Además de que son decenas los excelentes cuentos publicados en estas humildes revistas populares que pasan inadvertidos, hay otra razón por la que quizá nadie haya reparado en particular en este «Field Expedient» pese a sus aciertos: esos convencionalismos propios de la época. Hay un empresario decidido que es capaz de llegar donde la iniciativa estatal ha quedado fosilizada, un Venus nublado, personajes planos que subrayan la importancia de cualquier conversación tomándose un peloti… Es una prueba más de que la cf es sobre todo hija de su propio tiempo, de la visión del futuro de un momento concreto, pero Oliver muestra aquí tener una intuición capaz de ir más allá de otros convencionalismos imperantes como el del futuro resplandeciente gracias a la tecnología y la superioridad intrínseca del American Way of Life. Un punto para Campbell por acoger un cuento con tantas cargas de profundidad contra su propio ideario, aunque no debe ser tampoco casual que Oliver publicara casi toda su obra posterior, no muy abundante por otro lado, en F&SF.

El número contiene otros tres cuentos de nombres significativos de la época. El más interesante es «Without Portfolio», del actual decano de la cf, James E. Gunn, que ahora cuenta 96 años. La historia se plantea como la transcripción de una investigación del Senado USA sobre las negociaciones establecidas por la empresa a la que han asignado las relaciones exteriores del país con una potencia extranjera, Eurasia, trasladando al campo de la diplomacia las técnicas de una gran compañía. El cuento tiene su miga, y Gunn realmente es un autor digno de recuperar en sus mejores momentos, pero uno no puede evitar pensar lo que hubieran hecho con esta idea gente de colmillo más retorcido como Pohl y Kornbluth o Damon Knight. También cabe destacar esos simpáticos momentos Mad Men, como cuando el interrogado dice que el mejor idioma para los negocios «es el del alcohol y la presencia de un divino cuerpo femenino». Y es que así eran las cosas en los Estados Unidos de los cincuenta o la Valencia de Rita y Paco.

«Armistice» es un pesadísimo relato de K. Houston Brunner, uno de los múltiples pseudónimos usados por John Brunner al comienzo de su carrera. De esos en plan duelo de inteligencias, finta y contrafinta, con poderes y tal, rollo muy Campbell. A lo largo de su carrera, Brunner es el autor que quizá ha sido capaz dentro del género de combinar de forma más estrafalaria en su producción a churras, merinas y dorper (que leo que son las ovejas más caras). Aquí se adapta a lo que le pedían. Cuando fue por su cuenta, hizo cosas como Todos sobre Zanzíbar y demostró que podía ser grande entre los grandes. Vi una vez a Brunner, totalmente lacasito, escasas horas antes de que doblara la servilleta (por usar terminología contemporánea). «No conozcas a tus ídolos» sería el tema de otro artículo.

«Armistice» es un pesadísimo relato de K. Houston Brunner, uno de los múltiples pseudónimos usados por John Brunner al comienzo de su carrera. De esos en plan duelo de inteligencias, finta y contrafinta, con poderes y tal, rollo muy Campbell. A lo largo de su carrera, Brunner es el autor que quizá ha sido capaz dentro del género de combinar de forma más estrafalaria en su producción a churras, merinas y dorper (que leo que son las ovejas más caras). Aquí se adapta a lo que le pedían. Cuando fue por su cuenta, hizo cosas como Todos sobre Zanzíbar y demostró que podía ser grande entre los grandes. Vi una vez a Brunner, totalmente lacasito, escasas horas antes de que doblara la servilleta (por usar terminología contemporánea). «No conozcas a tus ídolos» sería el tema de otro artículo.

También hay un cuento de Eric Frank Russell sobre el que no tengo mucho que decir salvo que no. Una pena, Russell es otro tipo interesante.

La revista incluye también un correo de los lectores repleto de macgufos con barniz científico, sobre los que no podría hacer más que comentarios que incidieran en lo ya explicado más arriba, y una sección de reseñas a cargo de P. Schuyler Miller. Este fue un señor que publicó bastante en los treinta pero se quedó muy, muy obsoleto. Aquí comenta libros de gente que hoy no tenemos nada presente (John Taine, E. Mayne Hull, S. Fowler Wright), pero que por tener un pie en otros campos estuvieron entre los primeros que tuvieron sus propios libros de cf, algo que en cambio costaría más a nombres mucho más recordados. Uno de ellos, Richard Matheson, un chaval que empezaba, ve aquí comentada de forma justamente elogiosa su primera recopilación de relatos.

En cualquier caso, lo más curioso es que la sección comienza con una extensa parrafada bajo el título «La aventura perdida», quejándose de que se estaba acabando el sentido de la maravilla, las cosas buenas del género que tantos nos gustaban y todo ese blablá. Esto, aparte de que hoy nos dé risa cuando lo juzgamos a sabiendas de la que estaba por venir, debe interpretarse sobre todo como una reacción de la vieja guardia del momento a la eclosión de F&SF y Galaxy, con su preocupación por temas más comprometidos y esas extrañas veleidades estilísticas de escribir bien y tal. Nada nuevo bajo el sol. Deliciosa lectura en su conjunto.

Mola mucho esto de ir comentando el mundo viejuno de la cf con la perspectiva de los años, estupendo artículo y fantástica columna, gracias!

Enganchado a la sección.