Hubo un tiempo en el cual la traducción de antologías de terror era algo cotidiano. Entre finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado, especialmente en Martínez Roca, se pudo disfrutar de un formato ideal para el terror en una vigorizante sucesión de libros. Los que mejor recuerdo (Horror 2) acudían a volúmenes con los mejores relatos de x publicación (la revista Twilight Zone, The Magazine of Fantasy & Science Fiction) o giraban alrededor de otras cuestiones, como dar espacio a gente aquilatada (Visiones nocturnas con Stephen King, Dan Simmons y George R. R. Martin) para que dispusieran de esas páginas a su antojo. Incluso en los menos logrados, siempre emergía algún relato que salvaba la selección; permitía disfrutar de las verdades del barquero sobre nuestro mundo, sorprenderse ante la vuelta a algún lugar común, asustarse con desarrollos más allá de la norma… Ahí fuera gritando recupera ese espíritu a partir del denominado “black horror“.

Hubo un tiempo en el cual la traducción de antologías de terror era algo cotidiano. Entre finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado, especialmente en Martínez Roca, se pudo disfrutar de un formato ideal para el terror en una vigorizante sucesión de libros. Los que mejor recuerdo (Horror 2) acudían a volúmenes con los mejores relatos de x publicación (la revista Twilight Zone, The Magazine of Fantasy & Science Fiction) o giraban alrededor de otras cuestiones, como dar espacio a gente aquilatada (Visiones nocturnas con Stephen King, Dan Simmons y George R. R. Martin) para que dispusieran de esas páginas a su antojo. Incluso en los menos logrados, siempre emergía algún relato que salvaba la selección; permitía disfrutar de las verdades del barquero sobre nuestro mundo, sorprenderse ante la vuelta a algún lugar común, asustarse con desarrollos más allá de la norma… Ahí fuera gritando recupera ese espíritu a partir del denominado “black horror“.

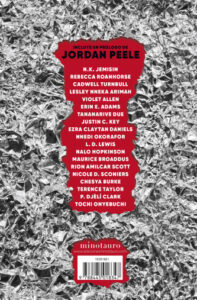

Según se publicita, Jordan Peele ha invocado a docena y media de afrodescendientes para componer un menú que despliegue la experiencia vital de la minoría mayoritaria en EE.UU; historias destiladas a partir de los miedos dominantes entre la población negra, cocinados a partir de elementos clave de una cultura construida con retales de los lugares de donde fueron esclavizados. Me refiero a la campaña de mercadotecnia porque, en general, estos libros se componen con la colaboración de un staff editorial en el que al menos otra persona suele colaborar con el gran nombre que se pone en la cubierta delantera y redacta el prólogo. Pero si el director de Déjame salir, Nosotros o ¡NOP! ha orquestado Ahí fuera gritando en solitario, está bien informado del actual panorama de escritores. Nalo Hopkinson, Nnedi Okorafor, N. K. Jemisin, P. DJèli CLark, Rebecca Roanhorse… De los más conocidos a este lado del terror y la fantasía oscura, apenas me faltan Victor LaValle y Nana Kwame Adjei-Brenyah.

Se puede discutir si ese “black horror” puede venir exclusivamente de escritores pertenecientes a esta minoría. George Romero compuso su obra más recordada e influyente con una parte de la materia fundacional de esta antología; Matt Ruff sostuvo todo Territorio Lovecraft alrededor de la xenofobia consustancial a la sociedad estadounidense del siglo XX… Pero esta conversación alejaría el foco de lo más relevante. Los mejores cuentos de Ahí fuera gritando saben mirar al presente y explorar los temores de la población negra contemporánea. En sus mejores ficciones, acudiendo al crisol norteamericano para erigir una experiencia única. A la postre, un contraejemplo casi continuo para quienes defienden que todo sobre lo que se sostiene la antología es un constructo ideado por estudios universitarios deseando hacerse un nicho artificial que busca imponer en la realidad lo que idea en los despachos.

Por empezar por las piezas más memorables, Nnedi Okorafor acude en “Casa oscura” a sus raíces nigerianas para tejer una historia sobre una mujer que acaba de perder a su padre. Desarraigada de su cultura, no presta atención a un ritual de despedida y se ve asediada, primero en Nigeria y después en EE.UU., por una presencia sobrenatural incomprensible; una amenaza para ella y toda la comunidad. De manera directa, sin esconderse en simbologías elaboradas, Okorafor arroja a la protagonista a la herida de un trauma no del todo evidente que reabre el luto por la muerte de su madre ocurrida en su infancia; y cómo esas ausencias reverberan a pesar de la incomprensión asociada al lapso generacional. Ante esta secuencia, lo vulgar de la resolución disipa levemente su fuerza, pero no por ello “Casa oscura” pierde su lugar en el podio de Ahí fuera gritando. Gran cuento.

Además de estas raíces africanas, en el libro hay cultura caribeña. En “Lasirèn”, Erin E. Adams acude a su bagaje haitiano para reformular el mito de las sirenas a partir del dolor de una joven que ha perdido a una hermana a manos de una de estas criaturas. Al igual que con Okorafor, la ausencia es el catalizador de la narración. En este caso de una niña portavoz de una generación destinada a padecer los rigores heredados, en un argumento que transmite fortaleza y renuncia a partir de la fragilidad de las mujeres en un entorno de hostilidad continua. Destaca también el aire a cuento tradicional que imprime Adams, con sus enseñanzas crudas y sus tenebrosos sacrificios. Mientras, Nalo Hopkinson integra las vertientes trabajadas en “Casa oscura” y “Lasirèn” en “La mujer obeah más fuerte del mundo”, un relato de inspiración jamaicana. Aquí la venganza hacia una criatura marina acaba revelando una realidad desconocida para su protagonista. Imbuye la pérdida y el desarraigo en un horror corporal que subraya el paso a una edad adulta, con precios no siempre del gusto de quien, a golpes, deja su infancia atrás.

Además de estas raíces africanas, en el libro hay cultura caribeña. En “Lasirèn”, Erin E. Adams acude a su bagaje haitiano para reformular el mito de las sirenas a partir del dolor de una joven que ha perdido a una hermana a manos de una de estas criaturas. Al igual que con Okorafor, la ausencia es el catalizador de la narración. En este caso de una niña portavoz de una generación destinada a padecer los rigores heredados, en un argumento que transmite fortaleza y renuncia a partir de la fragilidad de las mujeres en un entorno de hostilidad continua. Destaca también el aire a cuento tradicional que imprime Adams, con sus enseñanzas crudas y sus tenebrosos sacrificios. Mientras, Nalo Hopkinson integra las vertientes trabajadas en “Casa oscura” y “Lasirèn” en “La mujer obeah más fuerte del mundo”, un relato de inspiración jamaicana. Aquí la venganza hacia una criatura marina acaba revelando una realidad desconocida para su protagonista. Imbuye la pérdida y el desarraigo en un horror corporal que subraya el paso a una edad adulta, con precios no siempre del gusto de quien, a golpes, deja su infancia atrás.

Es una pena que, a la hora de escribir sus ficciones, no haya más autores que exploten esta veta con la rotundidad de Hopkinson, Adams y Okorafor. Al sabor exótico para quienes provenimos de otro entorno, ayuda a refinar esos traumas universales para que penetren las barreras de los buscadores de novedad y sorpresa. De hecho, es frustrante que varios escritores, teniendo terreno para hacerlo, se decanten por ficciones genéricas, más de homenaje a Supernatural que de Ahí fuera gritando. Así, “Ojo y colmillo”, de Rebecca Roanhorse, se planta en un entorno más propio de una secuencia de historietas de un par de personajes que recorren los EE.UU. desfaciendo entuertos; muy de presentación de serie, con su misterio, sus vínculos entre sus dos protagonistas, su aprieto tenso y su resolución con la pelota lista para ser retomada con el monstruo de la semana que viene. Aseado pero sin mordiente.

La lucha por las libertades civiles y las atrocidades cometidas por hordas blancas en progromos son la materia fundacional de Tananarive Due para “El viajero” y Chesya Burke para “Una fábula norteamericana”. Además, ambas comparten ese ADN de viaje de carretera tan propio del país; Due en autobús entre municipios lejanos y Burke en tren en un éxodo de lo rural (y el cinturón de la biblia) hacia espacios urbanos donde la precariedad continuará pero, al menos, se prevé (o se quiere prever) un futuro mejor fuera de las fronteras de Jim Crow. Las dos chocan con una emergencia de lo sobrenatural un poco “hacendado” y la literalidad de unos argumentos demasiado enclavados en sus periodos, eficaces en el recuerdo del pasado pero un tanto romos al apelar a nuestro presente. Mucho mejor me funciona “El problema de Norwood”, de Maurice Broaddus. A pesar de la opresión de sus personajes les otorga el timón de su vida… para arrebatárselo en unas últimas líneas que pierden el agarre de la ficción al apelar directamente al lector.

Es interesante ver cómo cada una de estas historias dan vueltas al sentido de agencia de los protagonistas. Muchas veces suprimido o rendido para subrayar su sumisión. Ese desarraigo, esa existencia plagada de afrentas, la lucha contra las inequidades de un sistema que lejos de solucionarlas las acrecienta, una exclusión que condena a las nuevas generaciones. Es en estos dos últimos puntos donde el diálogo con los EE.UU. de nuestros días se hace más evidente y donde se mueven una mayoría de escritores.

“El diablo errante”, de Cadwell Turnbull, se sostiene sobre el nomadismo para convertirlo en fuente de horror. A priori para la persona que queda atrás, en este caso a través de una mujer que descubre que su pareja está a punto de abandonarla. Pero con una vuelta centrándose en la angustia del (potencial) desaparecido. Insinúa posibles motivos para su comportamiento y abre bajo él un abismo cuyo cierre ahonda los sentimientos para ambas partes.

“El diablo errante”, de Cadwell Turnbull, se sostiene sobre el nomadismo para convertirlo en fuente de horror. A priori para la persona que queda atrás, en este caso a través de una mujer que descubre que su pareja está a punto de abandonarla. Pero con una vuelta centrándose en la angustia del (potencial) desaparecido. Insinúa posibles motivos para su comportamiento y abre bajo él un abismo cuyo cierre ahonda los sentimientos para ambas partes.

En “Escondite” P. Djèli Clark se aleja de la faceta de fantasía oscura que están publicando Obscura y Duermevela para abrirse al horror que sienten dos hijos cuando su madre cae presa de las drogas. Una experiencia en el substrato de “Tu lugar feliz”, de Terence Taylor, aquí desde un argumento de ciencia ficción y las cárceles virtuales. Ese pretendido paraíso para el castigo y una posible reeducación donde los presos son conejillos de indias para elaborar la tecnología. Sin embargo, donde Clark es contundente, manteniendo una apertura al final que abre incertidumbres y significados, Taylor sobreexplica hasta niveles desconcertantes.

A la ciencia ficción, además de Taylor, también se acercan Lesley Nneka Arimah con “La invasión de los ultraniños”, una vuelta al territorio de la xenogénesis que en su ambigüedad toca los horrores de las sectas, la maternidad y la intrusión del estado en la vida de los ciudadanos. Y Justin C. Key con “El esteta”, una alargada historia futurista que, en un futuro donde las criaturas sintéticas viven sojuzgadas ante el miedo que despiertan, da vueltas a la creación y el amor como las dos características consustanciales al ser humano.

Me dejo en el tintero varios cuentos más y una breve obra de teatro. Pero si has llegado hasta aquí, y no he sido suficientemente claro, Ahí fuera gritando me parece un libro necesario para cualquier interesado en el terror contemporáneo escrito en EE.UU. En su variado repertorio, con una buena traducción de Manuel Mata, es fácil encontrar una decena de relatos que justifiquen su lectura. Parafraseando a Heidegger, si la angustia es el sentimiento más definitoria de nuestra existencia, el grupo de autores seleccionados por Jordan Peele evocan las ansiedades, terrores, traumas, más decisivos de una comunidad cuya integración en igualdad con el resto de personas de su sociedad sigue en cuestión. Nadie como ellos para caracterizarlas mediante este conjunto de ficciones construidas a partir de su sufrimiento.

Ahí fuera gritando. Una antología de black horror, selección de Jordan Peele (Minotauro, 2024)

Out There Screaming: An Anthology of New Black Horror (2023)

Traducción: Manuel Mata

Rústica. 388pp. 19,95€

Ficha en la Tercera Fundación